Das innere (Nach )Leben des Fremden. Psyche und Zivilisation

Die der Geschichte der Ethnologie gewidmete thematische Achse fragt notwendigerweise nach der Figur des ‚Primitiven‘, deren Variationen und Überwindungsversuchen. Die Beziehungen zwischen dem Subjekt der Ethnologie und dem der Psychologie stellen sich schon deshalb qualitativ anders dar als im vorigen Themenfeld, weil zwei Postulate von vornherein mitschwingen: dasjenige einer grundlegenden Alterität und das einer Entwicklungsdistanz zwischen zwei Zuständen. Beide haben auch für das Psychische bedeutsame Implikationen (die in einem Konzept des Unbewussten allein noch nicht zwingend gegeben sind). Hier ist natürlich die Freud’sche Psychoanalyse der markante Moment, in dem beide Postulate der Psyche eingeschrieben werden und zugleich eine Parallelität zwischen Onto- und Phylogenese bzw. frühen psychischen und frühen gesellschaftlichen Entwicklungsstadien behauptet wird. Mit den „Instanzen“ des Psychischen nach Freud ist also eine konstitutive Selbstfremdheit gegeben, die auch eine zeitliche Selbstferne einschließt. Die Vorstellung eines Fortlebens von Atavismen in modernen Subjekten (kollektiven wie individuellen) gab es zwar auch vorher; schon die Massenpsychologie vor 1900 (Sighele, Le Bon) betrachtete das haltlose Kollektivsubjekt der Menge als einen evolutionären Rückfall, ein Durchbrechen „niederer“ Entwicklungsstufen wie der des „Wilden“, wobei Sighele Parallelen zu Cesare Lombrosos Kriminalanthropologie zieht. Das impliziert, dass der – individuelle wie kollektive – Atavismus sich hier vor allem in Typen von Subjekten (statt in Spannungen innerhalb ihrer) manifestiert.

Während eines großen Teils des vom Projekt abgedeckten Zeitraums kann für die Ethnologie – anders als für die Soziologie – deutlich weniger von einer wechselseitigen Beziehung zur Psychologie als von der Bedeutung gesprochen werden, die sie für die Psychologie hat. Zentrale Fragen sind daher zunächst, welcher Grad und welche Form von Alterität ‚primitiven‘ Gesellschaften im Vergleich zu modernen zugeschrieben werden und welche Bedeutung das für die Konzeption der ‚zivilisierten‘ Psyche hat. So stellt das ‚Primitive‘ für Edward B. Tylor und James Frazer vor allem einen defizitären Modus des Denkens dar, dessen in modernen Gesellschaften beobachtbare „Überlebsel“ (Tylor) sie als zu überwindende Atavismen verstehen. Durkheim und Marcel Mauss betrachten es dagegen schon unter dem Blickwinkel einer bruchlosen genealogischen Kontinuität; Lucien Lévy-Bruhl schließlich betont gerade das Inkommensurable der Alterität ‚primitiver‘ Denkweisen, andererseits aber auch den Umstand, dass in deren Unzugänglichkeit für die im modernen Europa herrschende Geistesart auch ein Defizit Letzterer liege, das als Verlust erlebt werden kann.

Von dieser Reihe her lassen sich Bezüge zu zeitgenössischen psychologischen Theorien herstellen: Erscheint das ‚Primitive‘ vor 1900 auch psychologisch noch als vor allem dysfunktional und bedenklich, macht die Psychoanalyse es zu einer wirkmächtigen inneren Alterität, der ein entwicklungsgeschichtlich zwingender Platz gebührt. Spätestens in den 1920er Jahren wird der Primitivismus zu einer direkten psychopathologischen Referenz: Pierre Janet etwa bedient sich ganz selbstverständlich des Begriffs mana, Gustav Bychowski setzt Schizophrenie und den Primitivismus im Sinne Lévy-Bruhls unverhohlen gleich. Die sich bei Lévy-Bruhl andeutende Ambivalenz wiederum spiegelt sich psychologisch darin wider, dass im zweiten Viertel des 20. Jh. statt der ‚realitätskompatibleren‘ Neurosen, die die frühe Psychoanalyse interessiert hatten, vor allem Psychosen im Fokus psychologischer und psychiatrischer Theoriebildung stehen. Von diesen lässt sich behaupten, dass sie nicht nur die extreme Fremdheit des ‚inneren Primitiven‘ abbilden, sondern – als immer präsente Möglichkeit dieser Subjektform – auch dessen Nähe, wenn nicht gar Attraktivität. Nicht zufällig findet solch ein Gedanke sich in pro-faschistischen politischen Stellungnahmen wieder, etwa in Ernesto de Martinos Hypothese, dass ein dekadentes Europa re-barbarisiert werden müsse, oder bei Gottfried Benn, der im NS ein dem Psychotischen wie dem Primitiven im Sinne Bychowskis nahestehendes „anthropologisch Tieferes“ sehen will. Mit den 1930er Jahren wird das ‚Primitive‘, bspw. in der Bezugnahme auf magisches Denken als Muster für normale psychische Erfahrungsformen – Emotionen bei Jean-Paul Sartre oder der Wirklichkeitsbezug bei Ernst Mally – denn auch von einer Figur eines uneinholbar Anderen zu einer unmittelbaren Referenz für die Beschreibung des modernen Subjekts selbst. Sogar die Psychose erscheint nun, etwa in daseinsanalytischen Zusammenhängen, als ein selbstverständlicher Bezugspunkt auch für die einfühlbaren Formen menschlichen In-der-Welt-Seins.

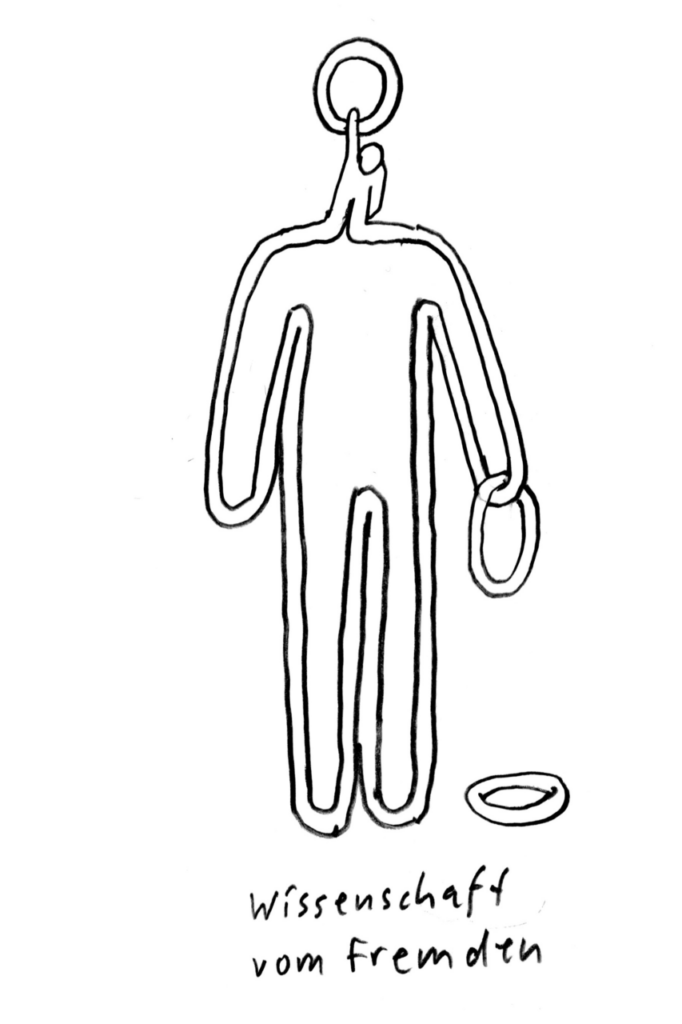

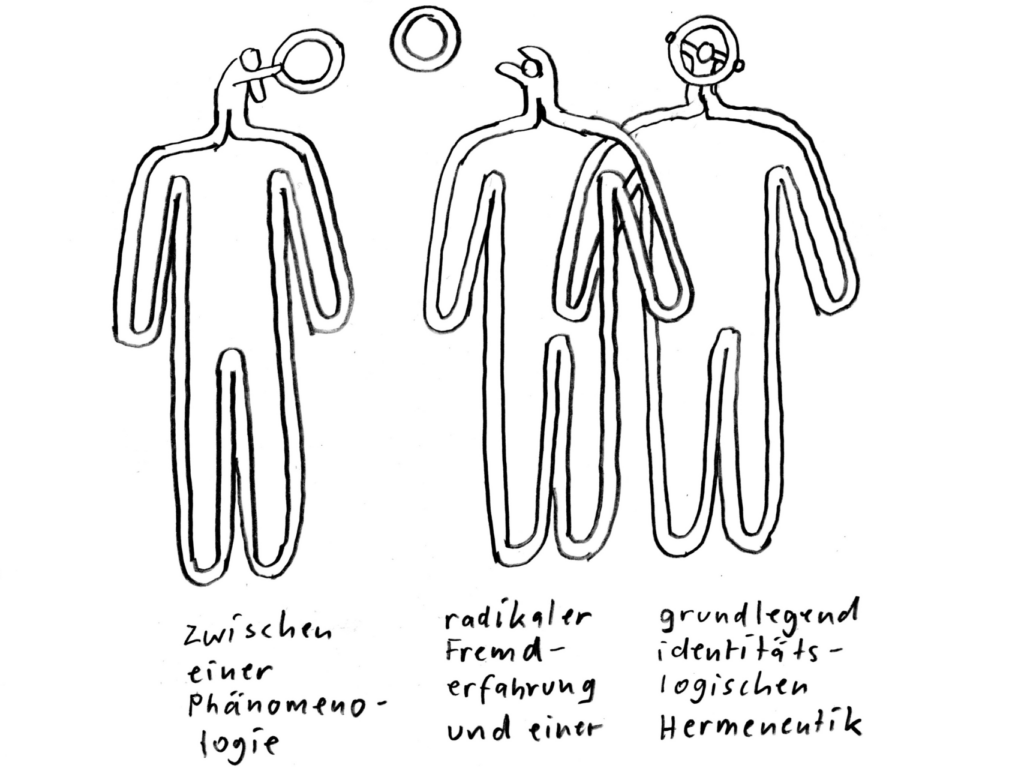

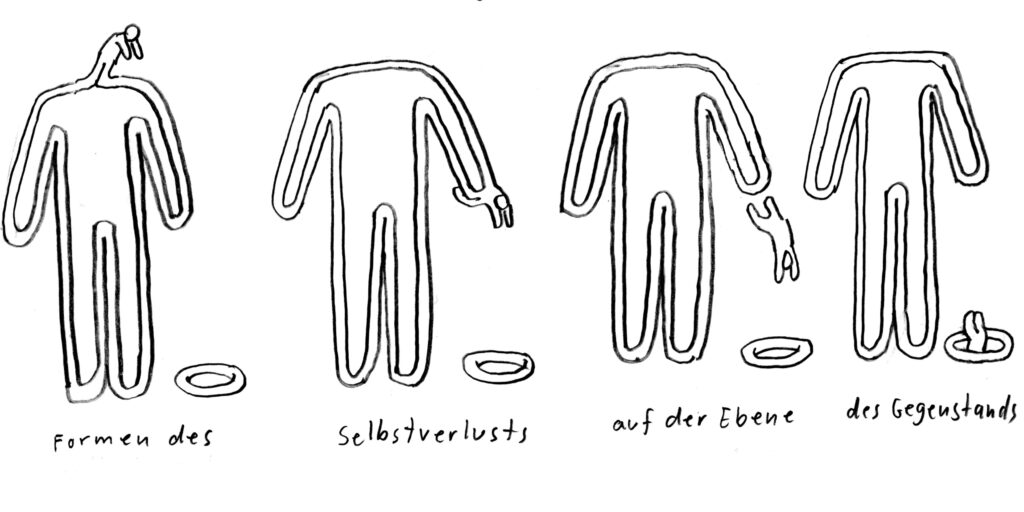

Der Punkt, an dem die Andersheit des Anderen fraglich wird, bildet den historischen Kipppunkt, an dem das Verhältnis von Ethnologie und Psychologie ein wechselseitiges werden kann. Eine weitere zentrale Frage in diesem Themenfeld lautet daher, wann und unter welchen subjekthistorischen Umständen eine „Ethnopsychologie“ möglich wird. Für sie muss das obige theoretische Konstrukt aufgegeben werden, dem zufolge das onto- und das phylogenetische ‚Primitive‘ gleichzusetzen seien. Denn aus diesem folgt logisch, dass es eine Selbstdifferenz nur für die ‚Modernen‘, nicht aber für die ‚Primitiven‘ geben kann, denen bespielsweise unterstellt wird, dass sie zwischen Traum und Wachen nicht unterschieden. In den 1960er Jahren kommt es in kulturvergleichenden Untersuchungen des Traums, bei denen Träume Indigener mit psychologischen Instrumentarien wie Rorschachtests oder psychoanalytischen Konzepten angegangen werden, schließlich doch zu dieser Infragestellung. Politisch ist natürlich auch die Dekolonisierung eine Bedingung dafür, dass nun nicht nur ein psychoanalytischer Blick auf die psychischen Strukturen afrikanischer Urvölker gerichtet werden kann, sondern dadurch auch die Psychostrukturen relativiert werden, die man den europäischen Zivilisationen zuschreibt. Mit Blick auf Figuren des Selbstverlusts wird dieses Phänomen spätestens durch den „Ethno-Boom“ der 1970er Jahre interessant, im Zuge dessen der Ethnologie als Wissenschaft ein bewusstseinsveränderndes Potenzial für die westlichen Gesellschaften unterstellt wurde. Die Zweideutigkeit dieses Projekts wird allerdings an dem starken Interesse deutlich, das man dabei dem Phänomen der Trance entgegenbrachte: Stellt diese einerseits eine Form des Selbstverlusts dar, soll sie zugleich doch der Entfremdung entgegenwirken, die mutmaßlich mit „westlichen Welt- und Selbstverhältnissen“ einhergeht. Für dieses Projekt sind auch die ethnographischen Selbstpraktiken literarischer Autoren wie Hubert Fichte von Bedeutung, die davon zeugen, dass ein (Re‑)Import des Fremden in die eigene Kultur hier letztlich doch nur im Medium individueller Selbsterfahrung und damit im Psychologischen möglich ist.

Auf einer zweiten, an Themenachse 1 anknüpfenden Ebene stellt sich daher die Frage, inwiefern die (primitivistische) Ethnologie auch als Referenz für das moderne Subjekt als Kollektiv dient. Eine wichtige Rolle kommt hier der Moraltheorie zu. Denn gerade die Moral setzt – indem sie Weisen des Fühlens sowohl motiviert als auch sozial verbindlich macht – offensichtlich ein kollektives Subjekt voraus: mit Durkheim gesprochen, die Gesellschaft als „une grande personne morale“, die sich aus den Kräften der sie bildenden Individuen speist, die gegen solche überlegene Kraft allein nichts vermögen. Zu einer primitivistischen Fragestellung wird dies nicht nur durch genealogische Darstellungen, die, wie Marcel Mauss’ L’essai sur le don (1924), das Erbe ‚primitiver‘ Konzepte bis in zeitgenössisches Recht und zeitgenössische Sitten verfolgen. Mit Autoren wie Durkheim, Henri Bergson, Jean Piaget oder Georges Davy kann vielmehr auch gefragt werden, ob gerade das Nachleben einer früheren, heteronomen Gesellschaftsform dafür verantwortlich zu machen ist, dass der Moral eine bindende, zwingende Wirkung zukommt. Auf dieser zweiten Ebene wird es also um die Zusammenhänge zwischen Themenfeld 1 und 2 gehen. Hier wären auch Analogien zu untersuchen, wie man sie in den 1970er Jahren zwischen der ambivalenten Rolle der Kybernetik in der Soziopsychologie einerseits und den Trance-Deutungen der Ethnologie andererseits beobachten kann: Fragt die Soziopsychologie danach, ob Kybernetik ein Modell der Fremdsteuerung oder aber eines der Befreiung aus dieser darstellt, beobachtet die Ethnologie mit der Trance ein in machttechnischer Hinsicht ähnlich zweischneidiges (und zugleich ästhetisch wie kulturtechnisch äußerst produktives) Phänomen.