Das ungreifbare Selbst des Ich und des Wir. Psyche und Gesellschaft

In diesem Themenbereich stellt sich die Frage nach dem Wechselverhältnis von Individual- und Kollektivsubjekten innerhalb der Wissensgeschichte in ihrer grundsätzlichsten Form und legt so die Basis für die zwei anderen. Diese Frage lässt sich auf dem Wege der Abgrenzungsversuche und Wiederannäherungen innerhalb der gemeinsamen Geschichte von Soziologie und Psychologie angehen. Gabriel Tarde hatte im späten 19. Jh. das Soziale noch als Effekt einer wechselseitigen Nachahmung zwischen Individuen beschrieben, Tönnies die Gesellschaftsanalyse in einem methodologischen Individualismus auf Willensakten aus Lust- und Unlustgefühlen begründet. Émile Durkheims Begründung der Soziologie hingegen beruht maßgeblich auf dem Postulat, dass das Soziale nicht aus Individuell-Psychischem abgeleitet werden könne, Letzteres vielmehr nur Ersteres fortführe. Dieser Disput bleibt langfristig unaufgelöst: Georg Simmel leitet das Soziale erneut aus bestimmten Interaktionen ab: So wird die Institution des Geldes dadurch möglich, dass individuelle Bedürfnisse erst im Tausch miteinander in Beziehung gesetzt, dann in Preisen objektiviert werden; ist diese Objektivität einmal etabliert, schafft sie im Gegenzug neue affektive Verhaltensweisen wie den Geiz. Maurice Halbwachs wiederum sucht mit seinen Arbeiten zum kollektiven Gedächtnis und zur Kollektivpsychologie das Soziale wieder tief im Psychischen zu verankern. Ob die dominante Rolle dem individuellen oder dem kollektiven Subjekt zukommt, bleibt also ein variables Datum. Eine mögliche These dazu könnte lauten, dass Psychologie und Soziologie den Gegenstand der jeweils anderen Wissenschaft als das Unverfügbare der zu beschreibenden Subjektform ansehen, das weder wirklich ausgeschlossen noch wirklich integriert werden kann.

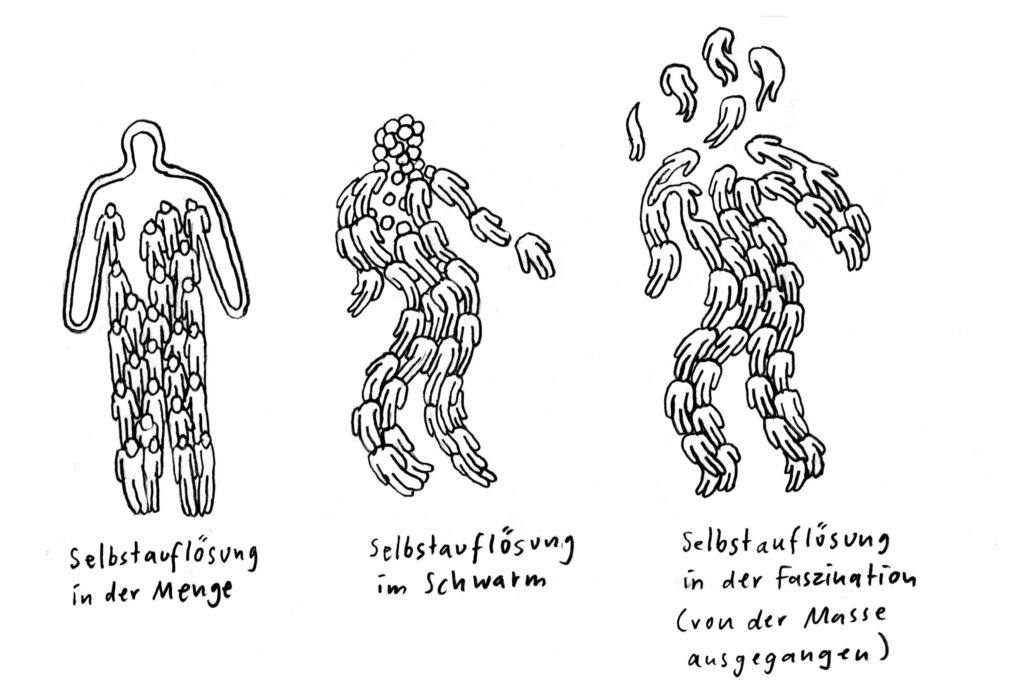

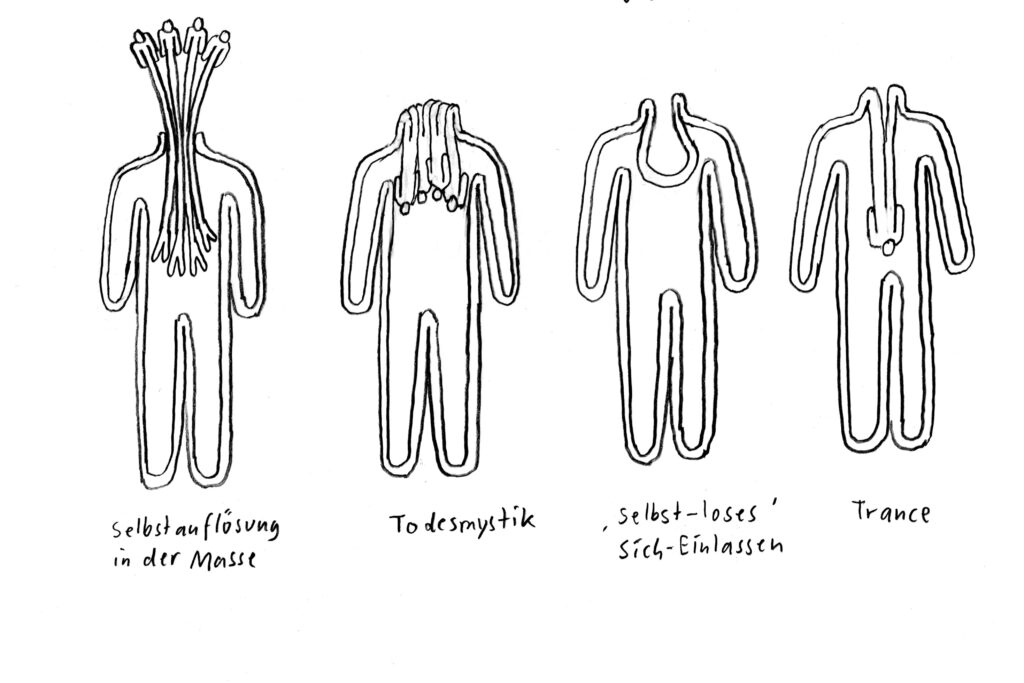

Damit ist die Frage nach den Beziehungen zwischen individuellen und kollektiven Subjekten aber nicht erschöpft. Jenseits des Blicks auf Dominanzverhältnisse lohnt eine Untersuchung paralleler Entwicklungen von psychologischen und soziologischen Subjektkonzepten. Phasenweise finden direkte wechselseitige Bezugnahmen kaum statt; so scheint etwa die physiologische und pathologische Psychologie des späten 19. Jh. (bei Théodule Ribot und in den frühen Arbeiten Pierre Janets oder Wilhelm Wundts) im Vergleich zur Psychoanalyse gar keinen Begriff des menschlichen Anderen zu haben. Stattdessen fallen strukturelle Vergleichbarkeiten zwischen Psychologie und Soziologie ins Auge: Sie sind darüber vermittelt, dass die Gesellschaft nach dem Bild eines Organismus gelesen wird. Für Le Bon beispielsweise bildet die Menge (als psychologisches Wesen) ein „être provisoire“, in dem heterogene Elemente zusammentreten wie „Zellen“ zu einem lebenden Körper – zugleich aber wie Mikroben, die den „zivilisierten“ Gesellschaftskörper zersetzen. Umgekehrt ist Alfred Espinas zufolge das Individuum selbst ein „genre particulier de société“. Vergesellschaftung (association) und Assoziationspsychologie rücken so eng zueinander: Gabriel Tarde etwa nennt die Gesellschaft „un grand cerveau collectif“, dessen Zellen die individuellen Gehirne seien. Es überrascht daher nicht, wenn auch Massenbildung – die bei Tarde oder Scipio Sighele durch Nachahmung, bei Le Bon durch „Ansteckung“ zustande kommt – analog zu innerpsychischen Prozessen gedacht wird. Denn Denkprozesse stellt die zeitgenössische Psychologie als ein Weiterspringen von Element zu Element dar; als „Desaggregation“, also Herauslösung aus einem kontrollierten Ganzen, können diese aber auch pathologisch bis hin zum Entstehen multipler Persönlichkeiten werden. (Das nötige Zwischenglied dieser beiden Konzepte liefern Hypnose- und Suggestionstheorien wie die Hippolyte Bernheims, mittels derer sich Gedankenübertragung auch zwischen Individuen begründen lässt.)

Ein wesentliches Ziel dieses wie der folgenden beiden Themenbereiche besteht darin, Theoreme zu identifizieren, die sich als strukturbildend sowohl für psychologische als auch für soziologische Modelle erweisen. Eine solche Funktion scheint bspw. dem Begriff des „Werts“ zuzukommen, der in der Soziologie Simmels, aber auch in der Völkerpsychologie Wundts, eine Brücke zwischen psychisch motivierter Setzung und kollektiv bindender Objektivierung derselben schlägt, die – wie im Beispiel des Geizes – ihrerseits subjektivierend (und potenziell pathologisch) wirkt. Der zu dieser Zeit so prominente Begriff des Werts kann subjekthistorisch in einem Spannungsfeld zwischen subjektivem Ausdruck und entfremdender Objektivierung angesiedelt werden, für das die Psychopathologie nach 1900 (u.a. Janet und Konstantin Oesterreich) ein äquivalentes Syndrom beschreibt: die „Depersonalisation“, eine Form des Selbstverlusts, in der eine ‚reine‘, selbstbezugslose Subjektivität unfähig wird, sich im ihr zugehörigen realen Selbst wiederzuerkennen.

Auch die Identifikation begrifflicher Knotenpunkte, in denen Psychologie und Soziologie sich treffen, ist hier von Interesse. Ein solcher wäre die Konjunktur der Personalpronomen in der Zeit um 1920, in der sich nicht nur Martin Bubers Philosophie des „Du“ und eine Gesellschaftstheorie zusammenfinden, die das Soziale auf die Beziehung von Ich und Du gründet (Theodor Litt), sondern auch eine neue psychoanalytische Topik bei Sigmund Freud, die auf die Begriffe „Ich“, „Es“ und „Über-Ich“ umstellt. Auch solche Knotenpunkte können historische Entwicklungen aufweisen: Bezeichnenderweise entdecken sowohl die Psychopathologie (Heinrich Schulte) als auch die Soziologie (Theodor Geiger) bald schon das „Wir“ als Bewusstseinsform; objektale oder identifikatorische Beziehungen werden also durch partizipatorische ersetzt, wie sie wenig später das totalitäre Denken prägen. Analogien dazu zeigen sich zeitgleich in der Massenpsychologie, die 1921 bei Freud noch identifikatorisch ausfällt, während Autoren wie Hermann Broch oder Canetti „Massen“ im Sinne von Kraftfeldern lesen – eine Metaphorik, die die gesamte Psychologie der 1930er und 1940er Jahre durchdringt, nicht zuletzt die gestaltpsychologische Feldtheorie Kurt Lewins oder Tamara Dembos. Begriffsgeschichtliche und gegenstandbezogene Untersuchungen können sich also hier ergänzen. Ein weiteres Beispiel für einen ‚mobilen Knotenpunkt‘ der Ideengeschichte wäre die Interaktionslogik als Beschreibungsmoment des Sozialen: Sie kann, wie in Erving Goffmans The Presentation of Self in Everyday Life (1956), noch einem theatralischen Modell folgen, das Gruppen immerhin schon als „geschlossene“ systemische Zusammenhänge auffasst, schwenkt mit der Einbeziehung kybernetischer Modelle in die systemischen Familientherapien der 1960er und 1970er Jahre aber auf mechanistische Konzepte um.

Bei all dem gilt es natürlich, die wechselnden Ausformungen der Unverfügbarkeitsfigur im Selbstbezug insbesondere kollektiver Subjekte darzustellen. Über die schon genannten Unbewusstheitsmuster in der Selbstregierung oder das Zersetzende der Massenform des Subjekts hinaus ließe sich auch die Familie als pathologische Individuen produzierendes, dysfunktionales kybernetisches Beziehungsmodell in diesem Sinne beschreiben. Als verzeitlichte Version dieser Figur käme schließlich die These Alexander und Margarete Mitscherlichs in Betracht, das Nichtverfügen über sich als ein historisches Kollektivtrauma zu denken – laut ihrer Beschreibung als das nachträgliche Verleugnen, Verdrängen oder Verharmlosen einer Phase der politischen Regression, in der das kollektive deutsche Nachkriegs-Wir sich nicht mehr selbst erkennen will. Literarische Darstellungen kollektiven Selbstverlusts – man denke an das hypnotisch dressierte Publikum in Thomas Manns Mario und der Zauberer (1930), dessen innerer Widerstand sich schließlich in der Übersprungshandlung eines Einzelnen realisiert – sind hier natürlich von besonderem Interesse.